REISEVERGNÜGEN - MIT RAUBTIEREN NACH SÜDAFRIKA

Ich wurde nach Südafrika geschickt. Wieder eine Dienstreise, aus einem Berlin im späten Sommer nach Johannesburg im frühen Frühling. Es sollte eine schöne Geschichte über Tierschützer werden und ich musste lachen, weil ich Tierschützer nicht so recht ernst nehme. "Kümmert euch erst einmal um die Menschen", sage ich immer, wenn ich am Alexanderplatz aufgehalten werde, von Frauen und Männern mit Pandas auf der Brust.

"Haben Sie kein Herz für Tiere?", fragen sie mich dann aufgeregt, desinteressiert, weil sie mit den Prämien nur ihre Wohnungen finanzieren, aber damit nicht ihr Gewissenen leichtern können, etwas getan zu haben, das wichtig für Mäuse, Wölfe oder Wale ist."Doch, habe ich. Ich habe sogar ein Haustier", sage ich dann. "Ja?" "Einen Brandenburger Flusskrebs, der ist so alt, der hat sogar Fell auf den Scheren", sage ich und dann lassen sie mich in Ruhe, weil die Geldsammler denken, ich sei wunderlich. Sie sehen mich an, als würde ich sie nachts von der Straße klauen, die Geldsammler, und in meinem Gehege verstecken.

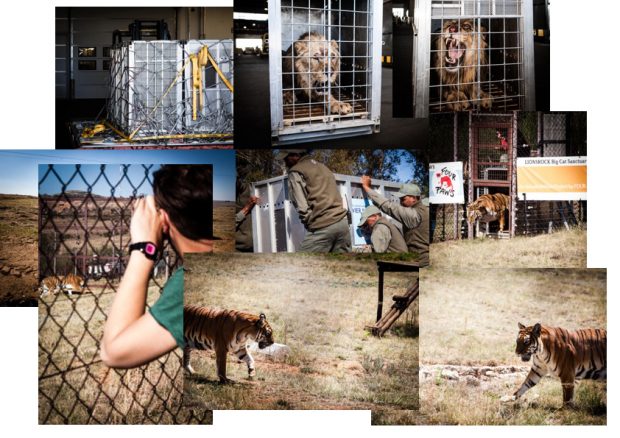

Zwei Tiger, drei Löwen, im Bauch eines riesigen Flugzeuges, gerettet aus widrigen Verhältnissen, mit ihren großen, unbeholfenen Tatzen auf unebenen Boden, keine Zähne und keine Krallen mehr. Und darüber, in der Economy Class, sitze ich mit einer hellhäutigen Fotografin, die ich noch von früher kenne, aus dem früheren Berlin, als Fotografie und Schreiben noch brotlos war. Wir sitzen nicht zusammen, sie schläft zwischen zwei dicken Osteuropäern, mit kleidsamen, aber synthetischen Skipullovern. Sie schläft und ich bin wach, schiebe meine Kontaktlinsen durch die trockene Luft und warte darauf, in einer neuen Jahreszeit zu landen.

Fünf Raubkatzen und ich fliegen nach Südafrika. Und ich weiß nichts über dieses Land und schon gar nichts über Raubkatzen, außer, dass sie im Internet lustige Dinge tun.Ich weiß, dass Gandhi in Südafrika mal als Anwalt unterwegs war, dass Nelson Mandela von hier ist und dass der Präsident von Südafrika getrocknete Bananenschalen als probates Mittel gegen Aids empfiehlt.

Wieder eines dieser Länder, in denen ich mich selten wohl, aber dafür unsicher fühlen werde. Ich reise viel. Und ich bin überaus gerne unterwegs, aber aus dem gleiche Grund, warum ich Jahre gebraucht habe eine Geisterbahn zu besuchen. Es ist ein wohliger Schauer, Reisen ist für mich wie eine Jahrmarktsattraktion. Wie Achterbahn, Fallschirm und Bungee. Potentiell tödlich. Ich fürchte mich manchmal sogar, wenn ich nach Mallorca fliege, oder nach Amsterdam. Ich fürchte mich einfach gerne, weil es ein ehrliches Gefühl ist. Ein schnelles, ein Einfaches. Verlieben, verzweifeln oder verstören würden nicht funktionieren. Ich wäre ein zu großes Wrack. Ein emotionaler Frequent-Traveller, das hält doch keiner aus. Also fürchte ich mich lieber.

Die Tiger fürchten sich auch. Ihre Augen stehen falsch, zu viel weiß ist sichtbar als eine grimmige Mitarbeiterin den Käfig am Flughafen in Johannesburg öffnet um zu kontrollieren, ob alles noch funktioniert, am Tiger und am Löwen.

Er knurrt, der Tiger.

Er funktioniert noch.

Die Mitarbeiterin fährt, vier Stunden lang, die blasse Fotografin und ich sitzen hinten in einem Pick-Up, es riecht nach Rauch und Gummitierchen. Außerhalb des Autos begleitet uns eine Landschaft, so gelb und unaufgeregt wie die Toskana. Gelbe Steine, gelbe Pflanzen, gelber Müll, achtlos aus den Autos geworfen, zu gelben Gazellen und zu gelben Zebras. Wir reden nicht, ich beobachte sie. Sie hat einen günstigen Zopf und die kratzige Aura einer Tierfrau, die schon über vierzig, aber noch nicht ganz fünfzig ist. "Private Gründe", antwortet sie kurz, als ich wissen will, warum sie das macht: Tiger aus Europa nach Südafrika bringen. "Ich bin Raubkatzenspezialistin", sagt sie mit dem gerollten, depressiven Gesinge einer Österreicherin. Und ab dann reden wir nur noch Nützliches. Mit innerer Stimme frage ich mich, wann ich wieder nach Hause kann. Die blasse Fotografin sagt ab und zu "Awwwwwwwww", sie sagt es amerikanisch. Wenn Frauen Tiere mit Fell beobachten, dann ist es das Geräusch, dass sie dabei machen.

Eine herrschaftliche Lodge für den Tierschutz. Keine Schwarzen, nur Weiße, außer die Mitarbeiter. Die sind natürlich schwarz. Viel hat sich offensichtlich nicht geändert. Als ich dem Zimmerjungen Trinkgeld geben will, lehnt er es ab. Ich fühle mich zu gleichen Teilen wie ein britischer und niederländischer Rassist.

Die Band "Die Antwoord" kommt von hier. Und Apartheit.

Die Tiger und Löwen werden in ihre neuen Reservate entlassen, große Flächen, viel Platz. Wäre ich Tiger oder Löwe, ich würde hier wohnen wollen, nur weiß ich auch wie viele Skorpione unter den gelben Steinen wohnen.

ch zerhacke Kühe mit schwarzen Männern zusammen. Wir lachen und ich muss fast kotzen als ich in der Halle voller Mägen, Schädeln und Hörnern stehe. Sie bringen mir bei wie ich Kühe zerhacken soll. "Wieso kriegen die Raubkatzen keine ganze Kuh?", will ich wissen. "Das ist eine zu große Sauerei", antworte der Mann mit gelben Handschuhen. Er hat mir auch welche gegeben, aber meine sind kaputt, ich habe tote Kuh in meinem Handschuh. Gemeinsam mit der schmalen Sonne Südafrikas ergibt das einen seltsamen Geruch. Ich schneide zarte Filets für die Tiger. Die gleichen, die es auch bei Blockhaus gibt. Nur günstiger.

"Kann man die Kühe denn nicht essen? Also Menschen, können Menschen die nicht essen?"

"Nee, die sind giftig."

Ich ekle mich noch mehr vor der gelbbraunen Flüssigkeit in meinem Handschuh. Die Fotografin macht Würgegeräusche beim Fotografieren. Sture Sehnen werden zerschnitten. Beine abgetrennt. Ich frage vorsichtig.

"Arbeiten hier auch Weiße?"

"Nur in der Verwaltung"

"Aha"

"Ja. Willst du noch eine Kuh zerschneiden?"

"Nee, reicht."

Wir verfüttern Rinderfilets. Der Mann und ich. Kann mir seinen Namen nicht merken. Zu kompliziert. Später wird er uns in eine Nahe gelegene Stadt fahren. Ich brauche Zigaretten und Souvenirs. Er wird später sehr viel reden. Wird sagen, dass er die Weißen hasst. Er wird sagen, dass Nelson Mandela sein Vorbild ist und wir werden dann, noch später, in einem Restaurant sitzen. Dabei werden wir komisch angesehen werden, während wir Pommes essen. Und schalen Kaffee trinken. Die Leute gucken immer noch komisch.

Er ist schwarz, die Fotografin eine Jüdin und ich bin Sozialdemokrat. Ich fühle mich kurz wie ein Widerstandskämpfer. Dann bezahlen wir. An der Fritteuse: Schwarze. An der Kasse: ein Weißer. Wir fahren wieder zurück. In die Lodge. Ein Mann fährt direkt auf seinem Pick-Up zu."Ähm, wir, also, Achtung, der kommt direkt auf uns zu."

"Schwarze müssen rechts ranfahren", sagt uns der Fahrer. Dann beisst er auf seiner Unterlippe herum und greift ins Lenkrad, wie Männer, die in Hüften greifen, wenn sie wütenden Geschlechtsverkehr haben. Die weißen Tierschützer sitzen auf Teakholzstühlen, trinken Kaffee und lachen, streichen sich über Bäuche und erzählen sich Tierrettungsgeschichten. Ich habe am Abend zuvor versehentlich einen blauen Skorpion zertreten. Die sind selten, ich verschweige das. Es wird gefeiert, eine Tanzgruppe kommt. Es ist peinlich, weil koloniale Tierschützer südafrikanischen Wein trinken und frierenden Frauen in Bastkleidung auf den hopsenden Busen starren. Es ist kalt, diese Nacht, ich habe eine Jacke angezogen, die Tänzerinnen und Tänzer sind fast nackt. Es ist beschämend. Die Fotografin und ich, wir schütteln im Takt der Musik unseren Kopf und verstecken uns später im Dunkeln.

Ich reise zurück und unser Fahrer erzählt uns von der ANC und von sich. Und von Bildung. Ich bekomme eine Gänsehaut, weil er jünger als ich ist, aber viel politischer. Er wird kämpfen und ich finde das cool. "Bildung", sagt er. "Brauchen wir." Aber solange die Weißen hier sind, wird sich nichts entspannen, sagt er. Und dann sehe ich Johannesburg. Ich sehe die Heimreise.

"Gibt es überhaupt Tiger in Afrika", frage ich unseren Fahrer. Er kennt sich ja aus mit den Katzen, er kommt ihnen näher als alle anderen. Er füttert sie, streichelt sie, reinigt sie. "Nein", sagt er. "Aber Weiße auch nicht."

Text: Thilo Mischke Fotos: Bella Lieberberg