Wie es sich dieser Tage anfühlt, ein Journalist zu sein.

Mir läuft der Schweiß den Rücken hinunter, wenn ich schreibe. Wirklicher, echter Schweiß. Manchmal auch aus der Achsel. Er läuft dann an der Hüfte hinunter und wird von meinem T-Shirt aufgefangen. Es ist ein sonderbarer Zustand, wenn ich schreibe. Jedoch: kein besonderer. Der Polizist, der einem Menschen hinterherläuft, er schwitzt. Ebenso der Bauarbeiter oder meine Mutter, die Buchhändlerin. Wenn sie Kisten mit Bestellungen schleppt und die Bücher ins Regal sortiert. Wir arbeiten. Unsere Körper sind angestrengt. Dieses Schreiben, dieses konzentrierte, fokussierte, dieses saubere, dieses Handwerk. Ich werde es vermissen.

Print stirbt. Ich spüre das.

Print stirbt. Ich spüre das. Und es fühlt sich an wie das Sterben eines geliebten Menschen, der nicht eines natürlichen Todes stirbt, sondern qualvoll und hässlich. Wie ein Mensch, der jahrelang geraucht hat und nun einbeinig mit fiepender Lunge vor dem Krankenhaus Friedrichshain im Rollstuhl sitzt. Mit schwarzen Zähnen selbst gestopfte Zigaretten raucht. So fühlt es sich an. So sieht es auch aus. Ich habe als Redakteur für die VICE, für BAMS und jetzt den Stern gearbeitet. Und auch wenn diese Medien so unterschiedlich sind, die Arbeitsweisen gegensätzlicher nicht sein können, habe ich in den Fluren, in den Fahrstühlen immer den Geruch des Sterbens gerochen. Und es betrübt mich sehr.

Um Journalist zu werden, musste ich lernen, Journalist zu sein. Es war kein mühsamer Weg, aber ein sehr zeitintensiver. Ich habe von bipolaren Textchefs Nervenzusammenbrüche und die Grundlagen des Schreibens bekommen. Habe in Volo-Kursen Zehnfingerschreiben gelernt. Ich habe gelernt, wie wichtig Strukturen in einem Text sind. Was ein Portal ist, wie Absätze funktionieren. Dass 85% der Leser nie über die Bilder einer Reportage hinaus kommen. Dass der erste Satz der wichtigste ist. Und dann, immer wieder: diese Absätze. Wie habe ich sie geliebt. Habe Spannungen gebaut mit der Enter-Taste. Habe Verwirrspiele gespielt.

Journalismus, das ist keine Kunst. Es ist ein Kunsthandwerk.

Ich habe gelernt, Analogien zu bauen und was Störer sind. Und warum Zwischenüberschriften wichtig sind. Warum gestrichenes Papier immer scheiße aussieht. Was Supplements sind. Dass Fotos auf Doppelseiten immer etwas nach rechts oder links rutschen müssen, damit das Abzubildende nicht in der Falz verschwindet. Ich habe Sonderfarben gelernt und wie 12.000 Zeichen Reportage auf vier oder 13 Seiten passen können. Ich habe gelernt, dass Zahlen bis zwölf ausgeschrieben werden. Ein Handwerk eben. Nicht anders als bei Produzenten von Tonaschenbechern oder Näharbeiten.

Journalismus, das ist keine Kunst. Es ist ein Kunsthandwerk. Selbst der beste Schreiber, er bedient sich aus einem Repertoire an Regeln. Darüber: sein Stil. Jeder kann, wenn er sich traut, Journalist sein. Jeder kann, wenn er will, Blogger sein. Ich finde das nicht schlimm. Ich mag Blogs. Ich lese sie gerne, ich gucke mir nackte Frauen lieber in Blogs als in Zeitungen an. Ich lese Geschichten über Videospiele lieber in Blogs. Es ist eben so. Als ich Kulturwissenschaft studiert habe, habe ich nichts gelernt, außer folgenden Satz: "Jede Erfindung der Menschheit, sie entstand aus Faulheit." Stirbt Print, weil alles einfacher ist? Weil Inhalte überall zugänglich sind? Weil die fürchterlichste seelische Erkrankung unserer Generation der fehlende Bedürfnisaufschub ist? Ich gehe nicht zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Ich lese die Website. Nein, selbst das ist gelogen. Ich lese Reddit. Nur. Das finde ich großartig.

Der Vorwurf: Hört auf zu jammern. Er kommt von Bloggern.

Es findet eine leidliche Diskussion statt. Die traditionellen Medien sprechen Blogs eine journalistische Qualität ab. Doch die traditionellen Medien, sie sprechen von der anderen Qualität des Journalismus. Recherche. Muße. Das Finden von Geschichten. Sie reden nicht vom kunstvollen Umgang mit Sprachen. Und sie haben Schiss. Eine ganze Branche stirbt gerade. Und es sei uns Journalisten kurz erlaubt, Schiss zu haben. Der Vorwurf: Hört auf zu jammern. Er kommt von Bloggern. Er kommt von bloggenden Journalisten. Niemals kommt er, zum Beispiel, von meinem Zimmernachbarn beim Stern.

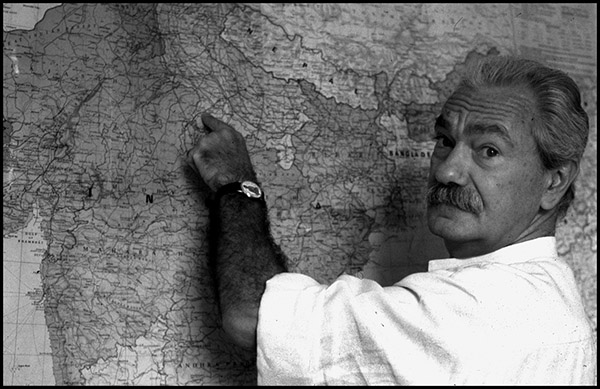

Nicht der Zimmernachbar, aber ein großer Reisejournalist: Tiziano Terzani – © Vincenzo Cottineli

Nicht der Zimmernachbar, aber ein großer Reisejournalist: Tiziano Terzani – © Vincenzo Cottineli

Ein grauhaariger Mann, der schon überall war. Der Geschichten erzählt hat, die Zeit brauchten. Der in den Achtzigern den Westdeutschen sagte: "So ist die Welt im Osten." Er war in der Mongolei, wochenlang. Um zu erfahren, wie es ist, das Leben woanders. Er wurde dafür vom Stern bezahlt. Das war seine Aufgabe. Eine königliche Aufgabe. Es sind diese Menschen, die sich fürchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann, der stundenlang diese Geschichten erzählt, bloggen wird. Reiseblogger. Dass TUI ihn einlädt. Und er sagt: "Toll, dann schreibe ich über die Yak-Milch-Kunstwerke der Mongolen." Ich glaube, TUI oder jeder andere Veranstalter wird sagen: "Nein, schreiben Sie doch über den tollen Flug, das tolle Hotel, die tolle Reiseleitung." Ich weiß, dieses Native Advertising, es ändert sich gerade. Aber das Gefühl bleibt das gleiche.

Ich sehe weinende Menschen. Weil diese Menschen etwas gelernt haben, was nicht mehr gebraucht wird.

Ich sehe weinende Menschen. Höre tränenerstickte Stimmen in diesen Redaktionen. Weil diese Menschen etwas gelernt haben, was nicht mehr gebraucht wird. Täglich wird es ihnen gesagt. Täglich werden es weniger. Gerade jetzt erlebe ich es täglich. Ich laufe durch dieses Haus am Baumwall. Vor einem Jahr habe ich hier angefangen. Visionen wurden verkündet. Und es waren Visionen, die mir gefallen haben. Es ging darum, eine Tradition fortzufahren. Den Journalismus zu schützen, ihn zu modernisieren. Sanft. Behutsam. Wie Reha nach einem Unfall. Irgendwann sollte dieser Mensch, dieser Journalist, wiederhergestellt sein. Und fähig, die Zukunft zu meistern. Aber er wurde aufgegeben. Zum Siechtum freigegeben. Ich spüre es jetzt. Nur ein Jahr später wird in den Fluren nicht darüber gesprochen, welche abenteuerliche Geschichte in den feuchten Wäldern Afrikas lauert.

Kollegen beim Bauer Verlag berichten von ängstlichen Zuständen. Von Furcht. Von Stille. Wir müssen nur ein Mal kurz überlegen, was dies bedeutet. Die Furcht vor dem leidsamen Tod des Journalismus, er verhindert das Leben von sehr vielen Menschen. Kinder werden nicht gezeugt, Pläne werden nicht geschmiedet, Ideen werden nicht entwickelt. Weil die Menschen Angst davor haben, dass das, was sie gelernt haben, zu einem Blog werden soll. Der gefüllt ist mit diesem unheimlichen Wort: Native Advertising.

Wenn der Print stirbt, dann stirbt das, wofür ich lebe.

Wir, diese Schlüsselgeneration, wir haben jetzt eine Aufgabe. Eine wichtige. Wir dürfen die Errungenschaften des Prints nicht ganz vernachlässigen. Wir dürfen sie nicht vergessen. Mich nervt der Spiegel, mich nervt die Zeit, den Focus habe ich noch nicht mal bemerkt, seit es ihn gibt. Mich nervt aber auch die Attitüde der digitalen Medien, zu wissen, wo die Reise hingeht. Sind wir doch mal ehrlich: Das weiß keiner von uns.

Wir haben verlernt, respektvoll zu sein. Und das verletzt mich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine alten Kollegen, und alt ist man offensichtlich schon mit Mitte vierzig, behandelt werden wie die dummen Löwen im Zoo. Friss oder stirb. Mehr gibt es nicht. Doch diese dummen, zotteligen Löwen, sie wehren sich. Schreiben bescheuerte Kommentare in Sonntagszeitungen zu diesem "Online", Kommentare, die dem Blogger beweisen: "Printjournalisten haben eh keine Ahnung." Haben sie auch nicht. Sie sind mit Telex und Rohrpost aufgewachsen, haben mit Microfiché recherchiert. Wir haben das Zukunftswissen, sie das Handwerk. Warum bringen wir nicht einfach beides zusammen?

Wenn der Print stirbt, ohne dass wir daraus etwas gelernt haben, dann stirbt das, wofür ich lebe und wovon ich lebe. Es sterben die Absätze, die Portale, die Regeln des Schreibens, die funktionieren wie Malerei. Die gelernt und gelehrt werden müssen. Weil sie schön sind. Weil sie wichtig sind. Weil es eine Kultur des Lesens und Konsumierens gibt. Egal, ob Katzenbilder, Skate-Unfälle oder Kriegsblogs. Egal ob Stern, Bild oder GEO.

Was wir wollen, sind Geschichten. Deswegen sollten wir die Kunst des Erzählens nicht verlernen.